Материалы:Степан Орлов. «Эпоха застоя» — КРАХ «СОЦИАЛЬНО-ОДНОРОДНОГО» ОБЩЕСТВА

Оговорюсь сразу, в первой же строчке: я не веду в этой заметке речь о советском властном классе (т. н. «номенклатуре») и примыкающих к нему привилегированных группах, скорее это попытка разговора о том, как менялся социум, в том числе и благодаря усилиям этой самой номенклатуры.

В любом обществе, из когда-либо существовавших в истории, кроме иерархических разделений по принципу господин-раб, начальник-подчинённый, аристократия-простонародье, эксплуататор-эксплуатируемый и т. д. были дефиниции по признакам, не связанным напрямую с отношениями властвования или извлечения прибыли. Например, во многих культурах «городские» возвышались над «деревенщиной»; всегда были, нередко малопонятные на сегодняшний взгляд, деления на «позорные» и «почитаемые» профессиональные или субэтнические группы и т. п. Этих признаков, по которым могло происходить подобное разделение, великое множество: в их основе оказывались, например, представления о редкости свойств, приписываемых той или иной страте, сложившиеся мнения о её априорной лояльности к власти или обществу в целом, специфика межгрупповой комплиментарности, да хоть лестное или критическое упоминание социальной группы в национальном эпосе.

Не было исключением и советское общество до 60-х годов включительно. Кроме естественного деления на «верхи» и «низы» («начальство» и «трудящиеся»), там существовало масса статусных различий между классами. Нижний уровень – крестьянство, «колхозники», беспаспортные и имевшие в некоторые периоды столь специфические взаимоотношения с государством, что выражение «второе крепостное право» из публицистической «обзывалки» переходит в ряд корректных терминов (другой вопрос – оправдано ли было такое положение, и что являлось альтернативой ему).

«Середина» – полноправные (в рамках существовавшего на тот момент права и особенностей его применения) и даже формально привилегированные промышленные рабочие, и в ряде аспектов близкие к ним по статусу рядовые совслужащие (преимущественно без высшего образования).

Выше их – интеллигенция, бывшая, по сути, элитарной группой. Даже фельдшер или учительница начальных классов не чета «работяге» («это ж сколько книжек надо прочитать, голову сломаешь»), при них смолкал мат и тушили цигарки, плюс платность высшего образования и некоторые другие факторы. И при этом, вместе с остальной элитой, терроризируемая, т. е. устрашаемая, но не уничтожаемая. Террору этого рода, повторюсь, интеллигенция подвергалась именно из-за своей фактической элитарности и благодаря ей, а не с целью истребления или хотя бы социального унижения.

Это свидетельство того, что режим, с одной стороны, был заинтересован в этом сословии, а с другой стороны не полагался на его добровольную лояльность, ибо отдавал себе отчёт в том, что интересы, ценности и логика режима либо прямо противоречат интересам, ценностям и логике интеллигенции либо находятся за пределами её понимания. Для сравнения, можно вспомнить судьбу сословия, в котором режим не нуждался – казачества: его социальная ниша была ликвидирована, и если бы не субэтническая проекция от него осталось бы так же мало как, например, от купечества. Впрочем, в той или иной степени, таковы были отношения власти и любого класса советского общества, именно поэтому власть вынуждена была не только подавлять, а с корнем вырывать любые зачатки самоорганизации, любые попытки сформулировать свои интересы, в силу их заведомой контрреволюционной, эгоистичной, мещанской, в общем вредоносной направленности. Результатом такого подавления стало общество людей, которых молодые радикалы называют (на мой взгляд несправедливо) «овощами» (впрочем, сейчас не об этом)

[Кстати, во избежание возможного недопонимания, сделаю длинное отступление: не вижу в этом способе поддержания лояльности нечто само по себе «хорошее» или безальтернативное. Кроме указанной выше ампутации способности к самоорганизации, институализируемый террор есть способ закрепления антагонизма. Здесь действует неотменимый, пожалуй, психологический закон. Человек, один раз набросившийся на кого-либо с ножом, может быть прощен пострадавшим по прошествии времени, порой даже тогда, когда последствия оказались трагичны. Тот же, кто ходил, да «пёрышком» поигрывал, заставляя собственной тени бояться, рискует и через полсотни лет проснуться от холода лезвия на своём горле, ибо простить чужое насилие подчас легче, чем собственный страх.]

Повторюсь, я не затрагиваю вопрос о номенклатурном классе – это в другой раз. Замечу только, что формально властный класс, консолидированный в верхушке Коммунистической партии, считался авангардом пролетариата и трудового крестьянства, выразителем (вне зависимости от реального происхождения) его ценностей и интересов.

Итак, мы видим достаточно жестко иерархизированное общество, правда, с крайне специфической правовой практикой и другими особенностями, не позволяющим назвать его «традиционным».

Линию на построение «общенародного государства» и «бесклассового общества» обычно связывают с именем Хрущёва. Замечу, кстати, что хотя она, конечно, была не безальтернативна, но являлась абсолютно логичной в рамках советской парадигмы. Её реализация должна была в итоге привести к чему-то совершенно небывалому: к созданию статусно однородного и при том (и благодаря тому) высоко консолидированного социума.

Впрочем, есть люди утверждающие, что именно Сталин «ставил задачу о воспитании нового класса рабочих, когда у станка будет стоять человек с высшим образованием, когда сотрется грань между трудом рабочего и инженера, между городом и деревней». Не буду спорить: проникновение в тайные помыслы Вождя – это особый жанр (доводилось читать что и колхозы-то он хотел распустить, и Аляску вернуть, и Берию расстрелять, и Романовых позвать), в конце концов, авторство в данном случае не принципиально.

Одним из главных условий создания вышеупомянутого социально однородного общества была минимизация, практически полное устранение межклассовых барьеров. Получение высшего образования или переезд из деревни в город стали относительно простым и безпроблемным делом (насколько это вообще возможно).

Пожалуй, впервые в истории человек смог выбирать социальную группу (но не уровень в ней), руководствуясь только своими предпочтениями и способностями. Не происхождение, ни состояние банковского счёта, ни местожительство, ни потребности общества не могли стать серьёзным препятствием.

Казалось бы, при таких «прозрачных границах», уровень социальной дисгармонии, взаимного непонимания должен быть минимальным, но последствия оказались совершенно другими. Но сначала попытаюсь описать этот процесс и его последствия (все дальнейшее будет являться исключительно личным мнением автора).

Образец, носитель признаков «базового уровня», под который начали «рихтовать» социум, это, скорее, уже упомянутый промышленный рабочий (что и естественно для СССР), но совершенно по-новому «прочитанный». Теперь это не мрачноватый «боец трудового фронта», а просто «работающий горожанин» из всесоюзных «Черёмушек» (название этого московского микрорайона стало символом нового быта). Сословно-профессиональные группы нового общества нужно было тем или иным способом приблизить к статусному уровню «базы».

[В скобках замечу, что принятое мною деление общества на рабочих, крестьян и интеллигенцию, достаточно условно. Если даже не упоминать номенклатуру, можно вести, например, двухчастное деление (рабочие и интеллигенция) или пятичастное (добавить к «рабочим, колхозникам и интеллигенции» военных и работников сферы обслуживания, имевших существенные особенности), но всё это лишь усложнит картину построения «социально однородного общества», но не изменит её принципиально.]

Если дать беглую характеристику тому, как преобразовывались классы-сословия советского общества с тем, что бы в перспективе составить социум нового типа, получится слендующая картина:

Итак, пролетарий становиться «работающим горожанином». С перспективой получения (в порядке очереди) квартиры, дачного участка, приобретения автомобиля (если повезёт), доступом к качественному образованию и медицине и т. д. К слову, называть эти квартиры прочие «блага» «бесплатными» и, тем паче, попрекать их «халявностью» – неправильно (имхо). Де-факто, это были натуральные выплаты, этакие большие «бонусы», иногда авансовые, но большей частью сделанные по результатам многих лет работы на государство-завод. А то, что размеры и сроки этих выплат зависели не только от величины личного трудового вклада, но и других, прежде всего социальных, факторов, кардинально ничего не меняет. В конце концов, «все всё отработают, никуда не денутся».

С крестьянами ситуация несколько сложнее – их «уравнивание в правах» и в образе жизни пошло по линии превращения в сельскохозяйственных рабочих в самом прямом смысле слова, от нормированного рабочего дня до коммунальных удобств. Главное: крестьянин должен, наконец, перестать быть мелким частным собственником, чередующим «работу на себя» с колхозной «барщиной». Для достижения этой ситуации были произведены «урезания по калитку» приусадебных участков, изменены цифры закупочных цен и величина налогов, уничтожены сотни тысяч русских деревень, а их обитатели переселены в так называемые «центральные усадьбы». Кстати, это были относительно комфортабельные агрогородки. Те, что я видел, выглядели в основном так: несколько улиц деревянных изб, оставшихся от прошлой жизни, а центре квартал-другой пятиэтажек, клуб, пара магазинов, почта, детсад. Живи-не хочу, только на деле получалось, что этот «недогород» люди покидали с ещё большей лёгкостью, чем свои «отсталые», «бесперспективные» деревеньки.

Вообще, говоря о Деревне, нужно, на мой взгляд, помнить следующее: с ней можно сделать многое, иногда кажется, что почти всё – можно собрать в колхозы, можно распустить колхозы, можно заставить арбузы выращивать, можно ягель культивировать и т. д. Но ничего нельзя сделать быстро, не понеся огромные потери и не причинив тяжелого вреда. У человека на земле, живущего извечными природными циклами, снижается скорость адаптивности и повышается её глубина. И коллективизация принесла многие потери и много страданий, и отказ от колхозно-совхозного строя повлёк за собой очень тяжелые последствия и едва не добил сельское хозяйство. Как только на селе начинают быстро что-либо, имеющее капитальное значение, менять – народ начинает валом валить в города. «Динамизм» обессмысливает существование «на земле», отлучает от «земли». «Открытость переменам» – привилегия Города (или его грех).

Но к слову, вспоминая о хрущёвском «раскрестьянивании», многие забывают одну деталь (мне о ней рассказало несколько независимых очевидцев), а именно: урезание участков и драконовское налогообложение предполагалось скомпенсировать, например, натуральными выплатами (по крайне мере, что-то вроде обещаний такого рода звучало). Действительно, разве не абсурдно (на сторонний взгляд): отработав на свиноферме, животновод идёт домой, что бы там кормить и обихаживать свою свинью? Не проще ли выдавать ему бесплатно или по себестоимости определенную долю произведённой продукции? Заодно исчезнет желание прихватить домой немножко комбикорма. Идея была мертворождённой, она сгодилась бы для начала 30-х, когда колхозы зачастую представляли собой механическое объединение обобществление множества мелких полунатуральных хозяйств в одно среднее и столь же полунатуральное. С наступлением эры крупных высокоспециализированных агропроизводств и специализации на определённых культурах даже целых регионов, обеспечить тружеников села всем «своим, свеженьким» возможности не представлялось. Быть может, и попытались бы создать такую систему натурального продуктового обеспечения, альтернативную советской торговле и потребкооперации, но она технологически оказалась бы труднореализуемой и, вследствие некоторых особенностей, скорее всего, трудноконтролируемой, т. е. злоупотребления и воровство там были бы неизбежны.

Теперь об интеллигенции. СССР вообще сплошной эксперимент, но новизна, скорость и необычность трансформации, которую предстояло пережить образованному классу, имеют мало аналогов, разве что коллективизация (даже индустриализация уже несколько «попроще» будет). Со времён незапамятных образование было способом социального возвышения. Ещё не существовало на Земле университетов, а подмастерье, несколько лет перенимавший секреты у известного мастера, знал, что его место в общине, достаток и права будут несопоставимы с тем, что уготовано ученику простого ремесленника, выставленного за порог после усвоения азов промысла. В общем, едва ли не от сотворения мира дела обстояли так, как описал герой одного американского фильма: «Если я не поступлю в колледж – то так и останусь бедным». Конечно, образование не всегда открывало дорогу «на самый верх», но это уже детали.

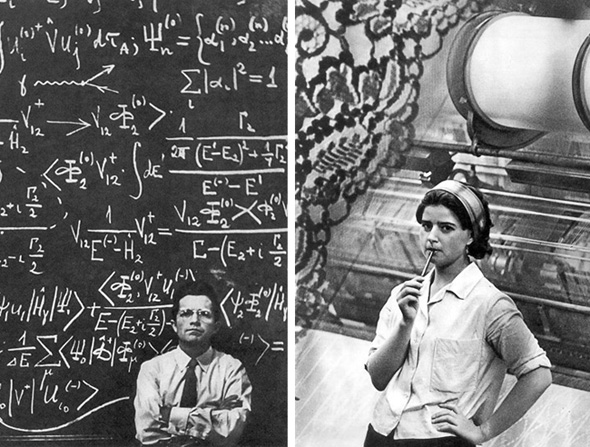

Но стране-заводу, заводу всё более наукоёмкому (ибо он должен был обладать практически 100%-ной интеллектуальной независимостью от Западного мира), нужен новый тип работника – массовый специалист с высшим образованием, «пролетарий умственного труда». Теоретически эта необходимость могла быть удовлетворена через создание ещё одного типа учебных заведений и, как следствие, ещё одного класса-прослойки, или каким бы то ни было иным образом. Но власть предпочла «переучредить» всю интеллигенцию целиком, введя для неё (за малым исключением) совершенно не бывалый дотоле относительный размер и тип вознаграждения и распределения социальных благ и статусов.

Вряд ли мы найдём документы, раскрывающие планы властей в отношении интеллигенции, сравнимые по проработанности и ясности замысла, например, с планами коллективизации. Приходится реконструировать логику режима постфактум. Позволю себе привести цитату из моей «беседы» с одним пользователем «Живого Журнала», мне представляется, «поймал» человек, что-то очень существенное, хотя и смотрит на это дело не так, как я:

«...инженер получал в два раза меньше рабочего...» — это лажа, причём то, что это лажа, я и сам понял не сразу.

Рабочие и инженеры получали примерно одинаково — в зависимости от квалификации, просто у рабочих квалификация и соответственно зарплата росли постепенно и методично, плавно, а у ИТР предполагали переходы по ступенькам служебной лестницы — скачкообразно. Естественно, идти по первому пути было проще и быстрее.

А так,— сравните: молодой специалист ИТР — порядка 120, и неквалифицированный рабочий (ученик) — столько же. Очень высококвалифицированный рабочий — за 400, очень высококвалифицированный ИТР — столько же. Но последний — директор или главный инженер. Да первых и было значительно больше, чем вторых — что также создавало неверное впечатление."

Т.е. выпускник университета приравнивается к неквалифицированному рабочему, что само по себе небывалое дело. Но ещё более удивительно другое – труд доктора наук или руководителя крупного коллектива приравнивается к труду профессионального рабочего так, будто на дворе 1918 год (добавление некоторых льгот, связанных с необходимостью сделать интеллектуальный труд удобней, картины не меняет). Вроде бы сходные перемены на Западе, начавшиеся примерно в тоже время – «омассовение» интеллектуальных профессий и повышение доступности образования – не идёт с этим ни в какое сравнение.

Переформулирую: талант, университетско-институтские знания, способность их использовать на практике с точки зрения государства-работодателя (почти) ничего не стоят. Способности ничего не стоят, например, потому, что достались они от природы, образование потому, что получено опять же бесплатно, но уже не от природы, а от «системы». При том, что уникальность таковых способностей и такового образования совершенно очевидны: если ещё можно сказать, что закончить «Заборостроительный» институт способен почти каждый (хотя, если брать советский период, это будет более чем преувеличением), то приравнивание докторской степени к шестому разряду слесаря – есть игнорирование неравномерности распределения дарований – высококвалифицированных рабочих в некоторых странах 60-70%, а людей с научными степенями доли процента. Т.е. система такова: поощрению, как материальному, так и символическому (статусному), подлежат трудозатраты, умноженные на некий небольшой коэффициент, определяемый квалификацией, коэффициент, не учитывающий или учитывающий в малой степени фактор образования. И логика в этом своя есть, ведь глупо утверждать, что с чисто физиологической точки зрения человек, участвовавший в создании устройства стоимостью миллион рублей, затратил сил в 10 000 раз больше, чем изготовивший деталей на 100 руб. Только весь предыдущий и последующий опыт человечества свидетельствует против такой логики.

Многие современные «красные» и сейчас полагают, что «правильное» «общество с его школами, институтами» вправе не «дать научному или художественному гению» «присвоить ту награду», которую это общество может и «должно приписать себе».

При этом можно сказать, что фактическая материальная дискриминация основной части интеллигенции по сравнению с рабочими, совершенно укладывалась в логику «уравнивания», достижения социальной однородности – ведь интеллигенция и так имеет немало преимуществ: «непыльный» труд и теоретическая возможность дорасти до генконструктора, академика или чего-нибудь в этом духе. Но это если смотреть с большого временного расстояния и взглядом довольно равнодушным, а изнутри той ситуации таковая «уравниловка» выгладила во многих глазах прямым и явным неравноправием. Добавим к этому психологический дискомфорт от выглядевших достаточно абсурдно культурно-идеологических ограничений, касавшихся, прежде всего (если не исключительно), интеллигенции. И не было сделано почти ничего, что бы ответить на возникающие вопросы.

Приведу в качестве примера один занятный диалог из «Живого Журнала»:

- Мой отец (к.т. н., гос. награды, изобретения) как-то заметил, что всю жизнь соревнуется в оплате своего труда с водителем автобуса и так ни разу его не догнал.

- Но разве не главное, что отец Ваш занимался любимой, творческой, интересной работой. И что — так уж случилось на свете — в жизни необходимо выполнять работы менее интересную, тяжёлую, неприятную. Ведь учёные на автобусах ездили? Мне кажется совершенно разумным восполнять тяжесть, непрестижность работы — более высоким заработком.

- То есть вы полагаете, что у инженеров работа ЛЁГКАЯ? Им, романтикам, и платить-то не за что. О чем и толкую, вот с такими передовыми социальными идеями совок вскоре и повалился.

Можно поспорить о том, кто прав в этом случае, можно этого не делать, для будущего результат такого спора вряд ли имеет какую-то ценность. Кстати, нет ли в оценке труда рабочего как «неинтересного, тяжёлого, неприятного», антикоммунизма? Важно другое: крупнейшая, повторюсь, со времён коллективизации, социальная трансформация, изменившая судьбу огромного числа людей, не имела ни внятного пропагандистского обеспечения, ни проработанной идеологии, ни должного анализа последствий, так что нынешним защитникам советского порядка приходится изготовлять аргументы «на коленке», вместо того, что бы процитировать чей-нибудь блестящий научный или хотя бы публицистический труд или указать на то, что «без этого мы бы не выиграли войну»...

Я уделяю так много внимания рассмотрению положения советской интеллигенции не потому, что это был единственный или самый важный вопрос. Просто внутренний конфликт, заложенный в самой специфике этого положения, был весьма глубоким, хотя и не единственным (в то же самое время нарастали противоречия между столицей и провинцией, городом и деревней и т. д.).

При этом, хочу быть понятым. Не пытаюсь выступать в роли запоздалого прокурора обвиняющего Советскую власть от имени советской интеллигенции – ни той не другой в строгом смысле более не существует. Но и роль адвоката Советской власти, которой, дескать, достался плохой народ, отвратительный образованный класс и вообще дрянная и негодная к обработке человеческая порода, есть позиция совершенно нелепая. Представьте себе инженера, который спроектировал и построил мост без учёта технических характеристик материалов и конструкций. Мост рухнул, а инженер (Софья Власьевна) обвиняет во всём те самые «материалы и конструкции»: не могли, дескать, потерпеть, для хорошего же дела мост-то строили. В известном смысле можно сказать, что у крупных социальных групп нет ни достоинств, ни недостатков. У них есть только особенности, с которыми необходимо считаться. Но, похоже, на это не способны социальные институции, не опирающиеся на сколько-либо давнюю традицию. Вот почему любой прогрессиям всегда будет в чём-то ущербным. Нельзя создать «нового человека», можно только изувечить старого.

Вот почему «вина» за то, что власть «упустила» (не «распустила», а именно «упустила») интеллигенцию лежит, прежде всего, на самой власти.

Каковы же эти, особенности, которые нужно учитывать? Их немало. Например, к ним можно отнести характер, тип и способ усвоения информации в ходе получения образования. Рабочий учится ремеслу, причём, что крайне важно, обучение в основном идёт по линии «мастер-подмастерье», учебная литература выполняет вспомогательную функцию, главное «делай как я». Мастер человек заведомо земной, «ординарный», его знания соответственно тоже. На них не лежит отблеск «гениальных озарений». Интеллигент же изучает то, что по устоявшимся представлениям является вершиной научной мысли, её блестящими страницами, результатом трудов лучших умов человечества. Гениальнейший математик Икс всю свою жизнь потратил на то, что бы доказать свою Теорему Икса, а у студента Иванова по Теореме Икса «пятёрка», понимаете? Возникает ощущение сопричастности, даже равенства с признанными корифеями. Меняет ли это как-нибудь сознание? Или, если быть точнее, может ли не менять? Как может это не менять сознание?

Нельзя было оставлять без внимания интеллигенцию, когда у неё ещё были слабы оппозиционные, тем паче осознанно западнические настроения, а только ещё проклёвывался «комплекс пасынка». Не было сделано ничего, что можно было назвать «грамотной работой, учитывающей специфику вопроса», результат известен. Приведу пример подобных результатов из своего опыта. Я работал в оборонном НИИ, в 90-е, денег не платили вовсе, оставшиеся «фанатики» работали кто потому, что полжизни уже отдано этому делу, кто из-за настоящей увлечённости, кто из-за нулевой социально-психологической мобильности (надеюсь, никто не считает, что за неё нужно наказывать голодной смертью?), кто из гордости, в общем, это было формой «внутренней эмиграции» из того паскудного времени. Так вот в корпусах, где работали эти нищие учёные, я никогда не видел листовок КПРФ (и других «левых»), в отличие от цехов опытного производства, где они присутствовали в обилии. И это не администрация их срывала, просто для этой агитации там, как бы сказать, климат был не благоприятный, наклеят листовочку, глядь, уже нету.

Совет, данный пользователем ЖЖ blanqi («Учёным и инженерам нужно было столько работать на «чёрных» работах, чтобы у них исчезло пренебрежение к этому труду и появилось уважение к людям, им занимающимся») не подходит. Именно интеллигенты, способные и кран поменять, и пресловутый гвоздь забить, и в устройстве токарного станка разобраться, часто воспринимали рабочих как неучей «я-то и так и так могу, а ещё и сопромат знаю, и Ремарка читал, а ты?» То обстоятельство, что вклад рабочих специальностей является не производной от объёма потребных «знаний», а заключается в условиях их применения, в монотонных операциях, производимых изо дня в день без перспектив социального возвышения и «перемены участи», но, при этом, с большой пользой для общества, не то что бы ускользало от столь «тенденциозного сознания», но воспринимался этот труд как нечто сущностно чуждое именно данному конкретному индивидууму.

Вспомним ещё об одном факторе, совершенно объективном и не зависящем от «режима», «эпохи», «уклада»: фактор усложнения и удлинения технологических цепочек, благодаря которому значение одного звена становиться неочевидным для других, если они достаточно удалены. На ранних стадиях индустриального общества, значение труда образованного человека было в чём-то более очевидным малограмотному рабочему, чем его потомку с десятилетнем образованием. Когда товарища инженера с его чертежами привозят на «эмке», и он отдаёт приказания, в результате исполнения которых на пустом месте возникает цех или мост, всякому понятно, зачем он нужен этот умник, «сам такого не придумаешь, тут учиться надо». А вот зачем нужен очкастый доходяга, который болтается в час пик в одном с тобой автобусе и которому государство-работодатель жалованье положило в два раза меньше чем тебе, вероятно, потому, что этот хмырь работает плохо или не работает вовсе? Вероятно, он совсем не нужен и уж тем паче пусть не возникает с претензиями, что его, понимаешь, толкают и тем мешают читать журнал с надписью «Иностранная литература» на обложке.

Справедливо и наоборот: некогда между замыслом конструктора или учёного и его воплощением стояли только парни у станков, в таком случае поневоле хоть немного, но ознакомишься с их трудом, проникнешься его важностью. Когда всё усложнилось, рядовому «пролетарию умственного труда» вольно стало придумывать, что по всей стране станки стоят без дела и под каждым спит пьяный бракодел.

Можно ли скорректировать этот (повторюсь, совершенно объективный) фактор, сознательной пропагандисткой работой над сохранением и взращиванием ощущения единой судьбы и единого дела, объединяющего людей разной культурно-профессиональной принадлежности? Неизвестно, но государство-завод, похоже, не считало это проблемой, ограничиваясь заклинаниями типа «все работы хороши, мамы всякие важны», или полагало, что в рамках «социалистической экономики» таковое восприятие прорастёт само. Возникла парадоксальнейшая вещь: ревнивые претензии к власти со стороны одних социальных групп, почему она, дескать, «слишком добра» к другим, составляли значительный блок в списке общих «неудовольствий». Через несколько лет это обстоятельство сыграет большую роль, без его учёта просто невозможно объяснить поведение классов советского общества на рубеже эпох.

Ещё один совершенно объективный фактор работал на разрушение столь «удачно» «выровненного» общества. Равенство в пределе предполагает отсутствие единства, утрату нерва «общего дела». Люди, объединённые какой-либо целью, всегда не равны, в таких случаях всегда есть те, без кого «как без рук» и те, кто «с боку припёка». Антагонизм, порождаемый таким неравенством, с лихвой заменяется чувством сопричастности к достойному делу, «метафизическим товариществом». Трудящиеся, празднующие в апреле 1961-го выход человечества в космос, вряд ли стали бы настаивать на том, что бы те, благодаря чьему интеллекту эта победа стала возможной, получали не больше водителя автобуса.

Вообще, будет ошибкой утверждать, что «трамбовка» статуса образованного класса являлась шагом навстречу «народному эгалитаризму». Напротив, именно в самом что ни на есть «простом народе» я встречал явное понимание и безусловное принятие связи статуса и образования, естественности того, что каждый год «научения» есть ступень «вверх», «ты в седьмом классе учиться бросил, а это умный человек, ему с тобой говорить без интереса».

Так или иначе, но попытка безболезненно «уравнять» интеллигенцию и других трудящихся «в целом», путём создания ситуации, в которой то ли рабочему доплачивают за «тяжёлый и не интересный труд», то ли у интеллигента вычитают, за то, что его труд «лёгкий и интересный» – провалилась, став одной из причин гибели СССР.

В той или иной степени это же можно сказать обо всём проекте социально-однородного общества. Уравнивание острого, белого и твёрдого не произошло. Неверен, по моему скромнейшему из мнений был сам приоритет равенства над единством, целостностью социума, которое как раз предполагает иерархию, обусловленную «общим делом».

Я попытался описать меры, посредством которых в СССР создавалось «бесклассовое общество». К таковым, по моему мнению, относятся:

- Максимальное снижение межклассовых барьеров, свободный переход из одной социальной страты в другую, и (с известными исключениями) нивелировка имущественных различий.

- Превращение промышленного рабочего в «работающего горожанина».

- Трансформация «колхозника» из «государственного крестьянина» в сельскохозяйственного рабочего.

- «Омассовение» интеллигенции с её одновременной «компенсационной» или «позитивной» дискриминацией (выражаясь в терминах политкорректности).

Если попытаться рассматривать, каковы были последствия этих мер, то надо заметить, что многие из таковых последствий не предусматривались действовавшей властью и были для неё совершенной неожиданностью. Не то, что бы нечто подобное нельзя было предугадать в принципе, но… Знаете выражение «молодая советская республика»? Молодость государственного устройства и правящего класса в таких делах всегда плоха.

Теоретически, главным следствием, должно было стать возрастание социальной однородности. На деле же, по моему мнению, ни тождественность, ни даже сближение ментального, культурного, интеллектуального, поведенческого облика различных социальных групп не были достигнуты. Это тем более удивительно, что различные страты советского общества имели не только достаточно близкий уровень дохода и обеспеченности квадратными метрами, не только жили в одних и тех же домах по соседству, не только сближались по количеству лет проведённых за партой (10–11 лет рабочий, 14–16 интеллигент), и не только имели возможности легко пересекать межклассовые границы, но и по исходному соцпроисхождению были буквально родными братьями. Это действительно так, ведь фактически новые классы советского общества были учреждены с «нуля», интеллигентские профессиональные династии и аристократические роды старой России остались в прошлом, потомки революционной и постреволюционной элиты, хотя и занимали часто довольно значимые ниши, но были немногочисленны, а средний советский инженер, как и средний советский рабочий происхождения были сходного – дед крестьянин, отец пролетарий.

Т.е. ни одного из тех факторов, которым обычно приписывают главенствующую роль в размежевании общества по сословно-классовому принципу, не существовало. Ни отношений господства / подчинения, ни взаимоисключающих миров хижин и дворцов, в которых текла бы объективно различающаяся жизнь, ни конфликта толстого кошелька и пустого кармана, ни пропасти между читающими Аристотеля и неспособными прочесть даже ценник, ничего этого в советском обществе не было, но отсутствие этих разделяющих барьеров не сделало его единым. Более того – дистанция субъективная, психологическая между крупнейшими стратами только росла с годами, медленно, но верно.

Вероятно, следует сделать промежуточный вывод, что, имущественное расслоение и отношения господства / подчинения не являются первопричиной классовых различий.

В реальности, главным, по моему суждению, следствием «нивелировки классов» стало упрощение, если можно так выразиться, внутрисословной структуры ментально-культурных групп.

Я имею в виду следующее: в условиях затруднённого перехода из одной страты в другую, волей-неволей в каждой социальной группе оказываются люди с разными запросами, ценностными установками, интеллектом и т. д., ибо определяются таковые не только средой, происхождением, но и природными задатками, восприимчивостью к иносословным влияниям и степенью проникновения таковых влияний и т. д.... Т.е. внутри крупных общественных групп существуют некие невольные «меньшинства», которые по своим интересам, ценностям, наклонностям могут заметно отличаться от большинства и в каких-то своих свойствах быть близкими к другим классам-сословиям (я осознаю неидентичность значений этих двух терминов, но в данном контексте такая небрежность оправдана). Такие люди оказываются коммуникативным звеном между стратами, способными «презентовать позицию», «усилить комплиментарность» или выступить в роли «адвоката». Получается, как ни странно, что при относительно (что важно) высоких социальных барьерах связность общества до некоторой степени увеличивается.

Скажем, одной из таких социальных «подгрупп», которые, находясь внутри одного квази-сословия, несли в себе смыслы или коплиментарные заряды другого, была т. н. «рабочая интеллигенция».

Приведу пример. Лет двадцать назад я часто бывал в одном рабочем посёлке в весьма дальнем Подмосковье. Так вот рассказы «старожилов» об обычаях и нравах царивших в этом поселении в середине прошлого века меня немного удивляли (и не тем, о чём, быть может, кто-то подумал, никакой «дикости»). Скажем, там, в клубе существовало несколько кружков, в которых занимались самые обычные пролетарии. Фотография, игра на музыкальных инструментах, ещё что-то. Мой рассказчик в 60-х посещал кружок аккордеонистов, и это не было «секцией любителей крепких спиртных напитков» (наоборот они сторонились этого «хобби») или «школой первых парней на деревне» (каковыми, как известно, являлись гармонисты, на тот момент бывшие уже «уходящей натурой», и к ним «мастера аккордеона» относились с иронией). Им было интересно «как устроена музыка», они изучали нотную грамоту (человек кое-что мог сыграть с листа и 20 лет спустя), некоторые ездили на какие-то «смотры-конкурсы». В 80-х такое было уже трудно представить: наследники (биологические и духовные) этих «пролетарских виртуозов» поступили в вузы (не считаю, что это плохо, «я сам, брат, из этих», просто констатирую), а для обычного «нормального рабочего человека» какая-то художественная самодеятельность была чем-то в диапазоне от «на фиг это надо» и «западло» до «фи, непрестижно» и «я же взрослый уже, а не пионер какой-нибудь». Кое-какой популярностью пользовались разве что модные спортивные секции, хорошие курсы кройки и шитья, ну, и любительские ВИА (особый случай, для «лохматой молодёжи»). А в обшарпанных клубах пели и плясали уже только старухи и «энергичные женщины предпенсионного возраста».

И эти подмосковные аккордеонисты не единственный пример. В 50-х – 60-х на фабрике в нашем городке, говорят, был рабочий театр, наверное, на Вильяма нашего Шекспира «замахивались», ага. Ираклий Андроников в своих телерассказах вспоминал о прекрасно разбиравшихся в классической музыке ленинградских рабочих; понятно, что не все рабочие были такими меломанами, а, вероятно, скромное меньшинство, но оно составляло в концертных залах некоторую заметную часть. Кому-то это любительство может не нравиться (в этом случае привычно вспоминают хор домоуправления из «Собачьего сердца»), но этим же недовольным людям почему-то не нравится и «низкий культурный уровень» «простых людей»; выбирайте, господа, а то молитва «избави нас от мужичья сиволапого» приводит к одичанию избавленных.

В 70-х – 80-х от прослойки «рабочей интеллигенции» мало что осталось, впрочем, «последние из могикан» до сих пор шлют из своих сёл и пролетарских кварталов письма с изящно-заковыристыми вопросами в адрес передачи «Что? Где? Когда?»

Подобная же судьба постигла и «колхозную интеллигенцию», поправкой на специфику темпов перемен в сельском хозяйстве.

Отмечу, что было бы клеветой на рабочих сказать, что они «варваризировались» в результате оттока людей с «проинтеллигентским» вектором, более того, наблюдалось явное «смягчение нравов», но оно достигалось не интеллектуализацией и «приобщением к высокой культуре», а «обмещаниванием», т. е. усложнением культуры бытовой, овладением новыми «технологиями комфорта».

Вот промежуточный итог: выбор между городом или деревней, межу получением высшего или профессионально-технического образования, в условиях «снесённых» межсословных барьеров, определялся не наличием способностей к той или иной профессиональной деятельности, а желанием находиться в социальной среде, наиболее комфортной с точки зрения царящих нравов или карьерных перспектив.

При этом, исход в «культурные люди» был не единственным направлением «социальной миграции»

Существовал, хотя и не столь большой, но существенный обратный поток. Отпрыски высокостатусных «мастеров культуры», конечно, не шли на заводы и фабрики (за микроскопическим исключением), но сын врача или педагога, равнодушный к учёбе и ценностям интеллигентской тусовки, но небезразличный к хорошим заработкам, был вполне обычной фигурой. Плюс часть дипломированных специалистов, вынужденных пойти в рабочие, ради достатка в семье.

Примечательны даже не сами масштабы таких «социальных миграций», а их мотивы и легкость, с которой они реализовывались. Благодаря ним «сословия» аккумулировали в себе людей определённого психического склада, культурных запросов, бытовых привычек или, по крайней мере, определённых склонностей в этих областях.

«Цветущая сложность», при которой в одном слое встречались люди с разной ментальностью стремительно упрощалась. Социальные группы становились культурно, поведенчески, мировоззренчески более однородными внутри самих себя и всё более отличающимися друг от друга (при отсутствии видимых причин для таковой несхожести). Лёгкость, с которой в СССР можно было «вырваться» из деревни или «выбиться» в число «лиц с высшим образованием» не приводила к размыванию границ между «сословиями». Иными словами: там, где власть вроде бы сравняла разделявшие общество имущественные и статусные «стены», общество само размежевалось, вырыло субкультурные, идеологические и т. д. «рвы». Фактически речь идёт о частичной реставрации «с низу» сословного общества, впрочем, без многих его важных (и положительных) особенностей. Причём подчеркну, процесс, по моему мнению, был спонтанный, ни кем не управляемый.

[Примечание. Такое положение вещей лишает людей социальной мобильности, психологически «прикрепляет» к определённым социальным нишам (даже находящимся в упадке), затрудняет освоение и «обживание» новых, создающихся в «эпоху перемен» в большом количестве и с большой скоростью. Именно этим во многом (а вовсе не только мнимой малочисленностью русских) объясняется нашествие в наши исконные земли такого количества внешних и внутренних мигрантов – они заполняют вновь созданные (и, при этом, «застолблённые» за собой) или «переучреждённые» (такие как сфера обслуживания и торговля) ниши. Для сравнения: ещё в году 1988-м мне рассказали, как выглядела выписка из трудовой книжки одного то ли ингуша, то ли дагестанца, устраивавшегося по какому-то случаю на временную работу в одну контору. Если мне (и рассказчику) не изменяет память, там последовательно значилось: рабочий совхоза, продавец, сотрудник милиции, водитель, заведующий складом, оформитель, грузчик, и самое главное – он уже успел поработать в частной (кооперативной) фирме кем-то вроде помощника генерального (эту в ту-то пору, когда большинство русских только по «телеку» видело кооператоров и все дивились, что за люди такие отчаянные – бросить нормальную работу и пойти чёрт знает куда). Представить русского колхозника ставшего продавцом я ещё могу, грузчика-оформителя тоже, а вот продавец, подавшийся в милицию, а потом в кооператоры – это из рубрики «так не бывает», в нашем социуме это существа разной породы. Нам, слышавшим этот рассказ, не смотря на промытость мозгов интернационализмом, было понятно, что речь идёт о чужаке, почти «инопланетянине».]

Как следствие, произошло смещение основ идентичности социальных групп с профессиональной принадлежности в сторону «культуры», «манер», с неизбежным делением людей на «свой» и «не свой» «круги».

Наиболее тяжело эти перемены отразились на образованном классе, приведя к его превращению в ту самую «интеллигенцию», которую мы все так «любим», с её снобизмом, претенциозностью, комплексом «прогрессора» и «внутреннего иммигранта». В результате, упало значение интеллектуально-профессионального уровня как решающего фактора для обретения высокого или просто достойного формального и/или неформального внутригруппового статуса.

Действительно, почему же Владу не уважать Макса? Ну, да, Макс ничего не понимает в расчёте баллистических траекторий, которыми занимается их отдел, он, может, вообще против войны, но зато он «наш», и, к тому же прекрасно разбирается в творчестве групп «Uriah Heep» и «King Crimson». Если бы у нас была нормальная страна, он наверняка стал бы, например, музыкальным критиком или культуртрегером. Но страна не нормальная, интеллигентным мальчикам негде учиться на рок-искусствоведов, поэтому Владик рассчитает траектории сам, а Макс пойдёт, ну, скажем, рисовать комсомольскую стенгазету под названием «Выше знамя советской науки» (кто-то должен этим заняться, комитет требует) и рассказывать в процессе творчества антисоветские анекдоты. Главное, что все мы культурные люди, правда?

Почти исчез куда-то тип этакого «лобана», «самородка» из народа, который напрочь не принимает и не понимает ценностей и манер интеллигентской среды, но при этом пользуется заслуженным и всеобщим признанием благодаря своим очевидным способностям.

[Кстати, реплика в сторону. Гуманитариев-«лириков» и технарей-естественников-«физиков» среди людей более-менее способных к образованию, думаю, примерно поровну. Во всяком случае, количество писавших в детстве стихи точно не меньше количества изобретавших вечный двигатель или занимавшихся авиамоделированием. В СССР возможность получения гуманитарной специальности типа философ, политолог, социолог, психолог, искусствовед, и вообще всякого рода «прогрессивный социо-гуманитарный мыслитель» была на два порядка меньше возможности стать инженером; «нужды социалистической экономики диктуют». Во Франции 60-х, на сколько я понимаю, таковые возможности были богаче. Франция получила 1968 год, СССР – 1991-й. Франция худо-бедно жива, СССР нет уже 17 лет. При этом, как пишет один интересный автор, «когда философы и социологи уже очухались (в 1992 г. в философских и социологических изданиях пошли статьи весьма критические по отношению к демократической романтике и т. п.), технари все еще радостно скандировали либеральные лозунги». «Никаких поспешных выводов», да.]

Вернёмся к процессам в среде интеллигенции. Одним из признаков её деградации было постепенное, фиксируемое многими мемуаристами, исчезновение в 70-х – 80-х годах из «внеслужебного» обихода «профессиональных разговоров». Не «разговоров о работе» – этого всегда хватало: недовольство начальством, карьерные перспективы, «что вчера Серёга учудил», слухи, сплетни, служебные романы, «жизнь коллектива» никогда не исчезают из поля массовых интересов. Речь идёт о заинтересованном обсуждении и анализе статей в отраслевой или научной печати, технологических новинок, перспектив развития предприятия, отрасли или научного направления, их роли и места и т. д. Нельзя сказать, что такие обсуждения исчезли совсем, «в ноль», но они перестали быть важным «ритуалом», участие в котором (не по служебной надобности) имело бы большое значение для утверждения «не-случайности» своего нахождения в рядах людей «образованных и умных».

Те же процессы отчуждения от профессии, смещения принципов индикации «свой-чужой» в область культурно-психологическую, происходили и в рабочей среде. Советская печать с тревогой констатировала: достойному, мастеровитому, работящему пролетарию стало не зазорно приятельствовать с бессовестным бракоделом, если тот «хороший парень» или «свой мужик». Заставить людей оказывать друг на друга давление в интересах «общего дела» позднее пытались посредством «бригадного подряда».

Возможность выбирать не столько профессиональное поприще, сколько социальную нишу «по душе» привело не только психологическому «окукливанию» больших групп, но и менее крупных. Как-то слышал, как отзывались рабочие фабричного конвейера о водителях грузовиков. Было полное ощущение глубочайшего «ментального отторжения».

Лучше всего иллюстрируют это размежевание базовые мифы одних «сословий» о других. Причём, что важно – эти «мифы» не только представляют взгляд «этих на тех» и наоборот (взгляд зачастую довольно карикатурный), но и являются ценным материалом для анализа представлений той или иной группы о социуме в целом, своём месте в нём.

Если «они», например, «работяги» – ленивые алкаши, несуны и гопники, значит мы (положим, «интеллигенция»)… нет, не законопослушные трезвенники, это было бы слишком просто, но, скажем, разумные, культурные люди без вредных привычек, «которых так мало в этой стране». За это не грех и выпить, благо спирт в лаборатории халявный.

И наоборот, ежели «они» (допустим, «инженерА») болтуны, бездельники, протирающие штаны и (усилим) «педерасты», то «мы», не то что бы линейно – немногословные работящие натуралы, но, во всяком случае, «нормальные мужики», на ком все эти «тунеядцы» (коих список длинен) «ездят». Самоидентификация не то что бы очень лестная, зато позволяющая простить себе очень многое.

Такие воззрения разъединяют людей лучше любых «материальных расслоений». Нынешнее положение вещей, когда в Сети полно «гражданственной лирики» типа «вчера ехал в трамвае и видел издали со спины двух рабочих – какое страшное и убогое зрелище, сколько в них агрессии и вырождения» и дальше вагон сочувственных комментариев наподобие «как страшно жить, ужасная страна» (при этом и «аристократичный» автор и «умные и тонкие» комментаторы каждый день пользуются трамваем и живут в хрущёвках, полученных дедушками за работу на условном «механическом заводе») – всё родом из тех лет.

Добавим к этому сочетание нескольких факторов. Специфика исторической России состоит в чрезвычайно дробной сословной (субсословной) структуре, одних «крестьянств» насчитывалось в некоторые периоды несколько (государственные, помещичьи, монастырские крестьяне, «вольные хлебопашцы» и т. д.) и каждое со своим отдельным правовым статусом и внутренним укладом. У нас не было ни общенародного тяглового «третьего сословия» (суперсословия), ни опыта существования полисословных территориальных «коммун». Исторически русский человек взаимодействовал и сотрудничал напрямую преимущественно с теми, чей имущественный и правовой статус был совершенно идентичен его собственному, коммуникация с другими социальными группами (и даже подгруппами) была либо односторонней (порой, по принципу «вы начальники – мы…») либо осуществлялась при посредничестве государства или рынка. И вот, на такую традицию наложилась советская идеология с её установкой на безнравственность, неприемлемость любого неравенства.

Плюс объективный фактор усложнения и удлинения технологических цепочек, благодаря которому значение одного звена становиться неочевидным для других, если они достаточно удалены.

Получим общество, где понимание взаимозависимости и «взаимо-нужности» различных «сословий» либо очень низкое, либо вклад «своей» группы считается недооценённым, а вклад «чужой» переоценённым. Недооценённым и переоценённым, отметим, со стороны власти, каковой это ставилось в вину, причём, столь жёстко, что приводило к полному отчуждению, к отказу в поддержке при любых обстоятельствах.

Пытаясь объяснить события конца 80-х – 1991-го – 1993-го годов, мы будем разводить руками, или уныло-мрачно вещать про «зомбирование», если не станем учитывать эту «расслоенность» социума в купе с ревнивыми счетами к власти-мачехе.

Фактически, уже к примерно к 1990-му году появились признаки того, что крупнейшие страты «сознательно» (насколько можно говорить о «сознательности» групп) сделали ставку на катастрофу.

Вспоминается старый анекдот:

Муж и жена едут на машине. Жена в ярости: «Я с тобой разведусь и всё у тебя отсужу, квартиру отберу, авто возьму себе, дачу тоже. Что ты молчишь, ты же нищий, бомж, у тебя ничего не будет»

- А у меня всё уже есть.

- Что у тебя есть?! Я тебя всего лишу!

- Что нужно, то и есть.

- Что же?!

- Подушка безопасности – сказал муж и направил автомобиль в дерево.

Руль, конечно, был «у кого надо руль», а вот массовая уверенность в наличии избирательных подушек безопасности присутствовала; тогда это называли «групповым эгоизмом».

С интеллигенцией всё более-менее понятно: от крушения «Совка» она ожидала освобождения от идеологических пут, отмщения за нанесённые раны (от убийства Гумилёва до собственного маленького страха из-за которого не решился попросить почитать «Архипелаг ГУЛАГ» и так и остался «непродвинутым» вплоть до «Перестройки») и, естественно, превращения из сторублёвого инженера или менеэса в «mr. dr. Ivan I. Ivanoff».

Настроения среди рабочих были, по моим наблюдениям, более реалистичными («накроется всё медным тазом»), но так же отличались «катастрофическим оптимизмом»: «колхозники пьянь, интеллигенция дрянь, а мужик с руками и головой работу себе всегда найдёт». В 1990-м спокойно так уже говорили: «Хозяин на завод придёт? А что хозяин? Тот же начальник. Это конторские пусть боятся, их, бездельников, вон сколько, а без нас никуда не денется, кто иначе работать будет?» Плюс самонадеянность крепко стоящего на ногах «работающего горожанина», и отрывочные сведения о «пролетарском самосознании» в качестве «приправы».

В крестьянстве «ставка на катастрофу» просматривалась ещё более отчётливо: «война придёт – хлебушка попросят, вспомнят как деревню-матушку гнобить». Самые недобрые, в отчаянии от наступающего безвременья, ожидали полного краха, после которого надменные «городские» на брюхе приползут выменивать чуть ли не золотые слитки на гнилые картошины. Добавим к этому то обстоятельство, что Крестьянство смогло выдвинуть свою интеллектуальную элиту в лице «деревенщиков», которые сформулировали идею морального превосходства сельского труженика, превосходства обретаемого через близость к Земле-Кормилице и делу предков. Их тезисы (в искажённом виде) были подхвачены публицистической и медийной «попсой» (статьи про «крепких мужиков»-арендаторов, песни типа «Снится мне деревня» и т. д.).

Стоит ли удивляться тому, что не только конкретный «режим», но и институт государственности как таковой оказался лишённым массовой «низовой» поддержки?

Вот таким, как мне кажется, вступило наше общество в 1991-й год, который оказался годом настоящей революции, т. е. события меняющего всю социальную структуру, общественный, политический и экономический строй. А в революции проигрывают все (по крайней мере, на первом этапе), все кто сохранил свою принадлежность к прежним социальным группам, не «перепрыгнув» в новые (или обновленные), в данном случае, такие как предпринимательство, «политический класс», «медиа-элита», «криминалитет» и т. д. Но мало того, после 1991-го года стране пришлось вплотную познакомиться с «глобализацией», суть которой для человека наёмного труда заключается том, что старое правило «за морем телушка – полушка, да перевоз – рубль» более не действует. Люди, полагавшие, что их знания, интеллект, умения, рабочие руки не могут быть не востребованы при любом режиме, столкнулись с ситуацией, когда они оказались на долгие (и страшные) годы не нужны никому даже как объект эксплуатации, ибо куда интереснее, точки зрения получения быстрой прибыли, оказалось распродавать созданное или освоенное ранее, а всё необходимое приобретать там, где оно стоит «полушку» (или, где лучше с логистикой и грамотнее оформляют «откаты»).

Собственно один из самых невероятных экспериментов Советского периода – проект «Социально однородное общество» в этой временной точке и был окончательно утилизирован.

Все статьи цикла[править | править код]

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — СТАРШЕ НА ЦЕЛУЮ ВОЙНУ

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — КРЕСЛО-КРОВАТЬ И РУССКИЙ ПЕДАНТИЗМ

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — РАБОТА И ОТДЫХ

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ ПРОПОВЕДЬ ДОБРА

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — ИМПЕРИЯ ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

- Степан Орлов. «Эпоха застоя» — КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ВИТРИН

- Степан Орлов. «Эпоха застоя» — СТРАННЫЙ «МИЛИТАРИЗМ»

- Степан Орлов. «Эпоха застоя» — ХРУПКИЙ МИР

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — БЕЗ БЖЕЗИНСКИХ (БЕСПОМОЩНОСТЬ ПРОПАГАНДЫ)

- Степан Орлов. «Эпоха застоя» — ОБРАЗОВАНИЕ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ. ИНТЕЛЛИГЕНТ И РАБОЧИЙ ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — КГБ: «ВСЕМОГУЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ»

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — НА СТРАЖЕ СОЦИАЛИЗМА

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — СОВЕТСКАЯ СЕМЬЯ (штрихи к портрету)

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — РЕЛИГИЯ В СССР (случайные воспоминания)

- Степан Орлов. «Эпоха Застоя» — СОВЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

- Степан Орлов. «Эпоха застоя» — КРАХ «СОЦИАЛЬНО-ОДНОРОДНОГО» ОБЩЕСТВА

- Степан Орлов. «Эпоха застоя» — ЧАЕПИТИЕ В НИИ

- Степан Орлов. «Эпоха застоя» — ПОСЛАННЫЕ НАЧАЛЬНИКИ